| |

| Das National Geographic-Magazin hat sich in seiner August-Ausgabe dem Titelthema Great Bear Rainforest gewidmet. Nachfolgend finden Sie den Artikel „Der heilige Bär“ mit einigen Fotos von Paul Nicklen (www.paulnicklen.com), die er National Geographic zur Verfügung gestellt hat. |

| © National Geographic Deutschland, Ausgabe August 2011 |

| |

| Der heilige Bär |

Westkanadas Indianer verehren ihn seit je. Jetzt braucht der weiße

Schwarzbär auch unseren Schutz vor der Zerstörung seines Urwalds |

| Autor: Bruce Barcott – Bilder: Paul Nicklen |

| An einem Herbstmorgen tappt eine schemenhafte Gestalt hinunter zum Ufer: ein Schwarzbär auf dem Weg zum Frühstück. Es ist Laichzeit, und rund um Gribbell Island an der Küste von British Columbia wimmelt es von Lachsen. Die Insel liegt im Great Bear Rainforest, einem der größten Küstenregenwälder der gemäßigten Zone. |

| Dunst hängt zwischen den Bäumen, es nieselt. Auf einer Fläche voller Algen hält der Bär inne, streckt die Nase in die Luft und wittert. Strenger Verwesungsgeruch zieht zu uns herüber. Überall liegen Reste von Keta- und Buckellachsen, wie verheddertes Riedgras. Geisterhaft bewegt sich der Bär am Wasser entlang, sein schwarzes Fell hebt sich kaum von den dunklen Steinen und düsteren Bäumen ab. |

| |

|

| Spirit-Bär im Regenwald |

© Paul Nicklen |

| |

| Marven Robinson wendet sich gelangweilt ab. «Vielleicht haben wir flussaufwärts mehr Glück», sagt der 43-Jährige zu mir. Er ist ein Mitglied des Gitga’at-Stamms, zu dessen traditionellem Territorium Gribbell Island gehört, und arbeitet als Wildnisführer. Dies war nicht der Bär, nach dem er Ausschau gehalten hatte. Er ist hinter einer selteneren Kreatur her, die hier besonders verehrt wird: Die Gitga’at nennen sie mooksgm’ol, „Geisterbär“, für andere ist es der Kermodebär. Ein weißer Schwarzbär! |

| Dieses Tier ist weder ein Albino noch ein Eisbär, sondern eine weiße Variante des nordamerikanischen Schwarzbären. Man findet ihn fast nur hier im Great Bear Rainforest, einer rund 65.000 Quadratkilometer großen Wildnis, anderthalb mal die Fläche der Schweiz. Sie erstreckt sich südlich der Stadt Prince Rupert über 400 Kilometer entlang der kanadischen Westküste und umfasst nebelverhangene Fjorde ebenso wie dicht bewaldete Inseln und gletschergekrönte Berge. Grizzlybären, Schwarzbären, Wölfe, Bärenmarder, Buckelwale und Schwertwale leben an dieser Küste, die seit Hunderten von Generationen die Heimat von indianischen Stämmen wie den Gitga’at ist. Hier gibt es Wölfe, die fischen. Hirsche, die schwimmen. Mehr als tausend Jahre alte Riesen-Lebensbäume. |

| Und diesen Schwarzbären, der weiß ist? |

| |

|

| Spirit-Bär mit Lachs |

© Paul Nicklen |

| |

| Robinson stapft einen morastigen, von Farnen und Araliengewächsen gesäumten Pfad hinauf. Seine Stiefel schmatzen im Dreck. Er lässt den Blick schweifen. Schaut, ob sich irgendwo etwas bewegt. Kein Bär. Dann stockt er. Ein weißes Fellbüschel an einem Erlenzweig! «Sie sind hier irgendwo», sagt er und zeigt auf die zerkaute Rinde. «Sie beißen gern in die Bäume. So markieren sie ihr Revier.» |

| Eine Stunde vergeht. Robinson wartet geduldig auf einem bemoosten Felsblock. Dann knackt es im Gebüsch. «Da ist er.» |

| Ich staune, als hätte ich eine Erscheinung. |

| Aus dem Schutz der Bäume tritt ein helles Wesen auf einen Felsen im Fluss. Sein Fell glänzt vor der dunklen Farbpalette des Regenwalds. Es sieht irgendwie schäbig aus. Nicht weiß, mehr wie ein vanillefarbener Teppich, der eine Reinigung nötig hätte. Der Bär lässt den Kopf nach links und rechts schwingen und hält in einer Stromschnelle Ausschau nach Lachsen. Noch bevor er zuschlagen kann, kommt plötzlich ein dunkler Schwarzbär aus dem Wald – und attackiert seinen hellen Artgenossen. Aber wie in Zeitlupe. Es scheint, als versuchten die Tiere, auch noch die letzte Kalorie für den Winter zu speichern. Der Weiße trollt sich ins Dickicht. |

| |

|

| Spirit-Bär am Fluss |

© Paul Nicklen |

| |

| Robinson beobachtet still. Er hat 15 Jahre mit den Geisterbären verbracht und ist noch immer fasziniert. «Der Kermodebär ist sehr unterwürfig», sagt er. «Manchmal rührt mich das. Ich habe einen Beschützerinstinkt. Einmal habe ich gesehen, wie ein altes Tier von einem jüngeren Schwarzbären angegriffen wurde. Ich war drauf und dran, einzugreifen und dem Schwarzen eine gehörige Portion Pfefferspray zu verpassen. Aber dann hat sich der Weiße aufgebäumt und den Gegner abgeschüttelt.» Robinson lächelt. Seine glänzenden Augen verraten, dass er nicht gezögert hätte, sich in den Bärenkampf einzumischen. |

| Dieser Haltung begegne ich im Great Bear Rainforest immer wieder. Nur so konnte der weiße Bär überhaupt überleben. «Unser Volk hat dieses Tier nie gejagt», sagt Helen Clifton. Wir sitzen in ihrer Küche in Hartley Bay, einem von dichtem Wald umgebenen kleinen Fischerdorf. Der Ruf einiger Raben hallt mystisch über die einsame Siedlung. Die 86-jährige Clifton, feste Stimme und wacher Geist, ist eine Matriarchin der Gitga’at, einer von 14 Gruppen des Volks der Tsimshian. Bärenfleisch habe bei deren Ernährung nur selten eine Rolle gespielt, sagt sie. Als europäische Händler Ende des 18. Jahrhunderts den Pelzhandel etablierten, begannen indianische Jäger, Schwarzbären zu jagen. Doch es war ein Tabu, einen weißen Bären zu erlegen – und so ist es noch heute. «Bei Tisch haben wir nicht einmal über ihn gesprochen», sagt Clifton. |

| Diese spirituelle Form des Naturschutzes erwies sich als Glück für den Kermodebären. Die Gitga’at und benachbarte Stämme redeten nicht über ihn und sorgten so dafür, dass die Pelzjäger gar nicht erst erfuhren, dass es ihn gibt. Auch heute behalten die Angehörigen der Gitga’at und Kitasoo/Xai’xais diese Bären während der Jagdsaison genau im Blick. «Ich möchte niemandem raten, ihn auf unserem Territorium zu erlegen», sagt Robinson. |

| |

|

| Spirit-Bär |

© Paul Nicklen |

| |

| Der Great Bear Rainforest ist auch ein Revier des Grizzlybären. Über viele Jahre haben Wilderer und Trophäenjäger seinen Bestand dezimiert, eine Papierfabrik und die Produktion von Fischkonserven verdreckten die Natur. Jetzt sind die Fabriken verschwunden, und in Teilen des Regenwalds wird nicht mehr gejagt. Die Grizzlybären-Population nimmt zu – und mancher fragt sich, welche Folgen das für die Schwarzbären hat, die von den besten Fischplätzen an den Flüssen verdrängt werden. «Wo man einen Grizzlybären sieht, bekommt man keinen Schwarz- und keinen Kermodebären zu sehen», sagt der Wildnisführer Doug Neasloss vom Stamm der Kitasoo/Xai’xais. «Diese Bären machen einen weiten Bogen um ihre viel größeren Artgenossen.» |

| Weshalb gibt es dann ausgerechnet auf Princess Royal Island und Gribbell Island eine solche Konzentration von Kermodebären? «Grizzly- und Schwarzbären leben überall zusammen – außer auf diesen kleinen Inseln», weiß Thomas Reimchen, ein Biologe an der Universität von Victoria. «Denn auf diesen Eilanden finden die Grizzlybären keine ausreichende Lebensgrundlage. Sie brauchen weite Grasflächen an Flussmündungen und ein riesiges Revier. Beides gibt es hier nicht.» |

| Aber Menschen, die sich kümmern. «Ich erkläre es den jungen Leuten so», sagt Helen Clifton: «Wenn ihr einen Geisterbären seht, dürft ihr das auf keinen Fall hinausposaunen. Wenn ihr es unbedingt jemandem erzählen müsst, dann sagt ihm, ihr habt mooksgm’ol gesehen. Man wird verstehen, was ihr meint.» |

| |

|

| Spirit-Bär auf der Suche nach Wildäpfeln (Pacific Crab Apple, Malus fusca) |

© Paul Nicklen |

| |

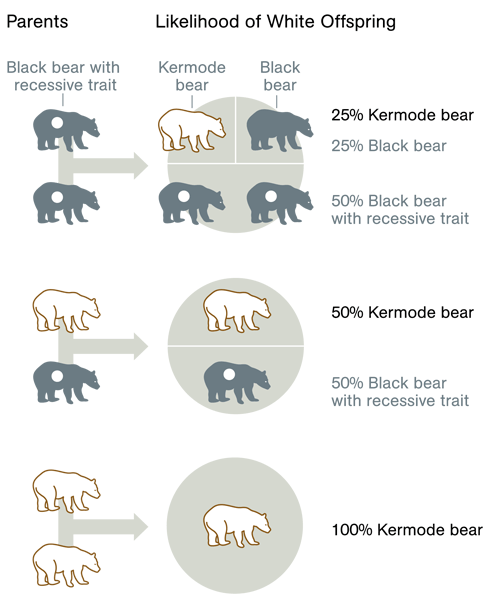

| Biologen kennen die genetischen Gründe dafür, dass Schwarzbären weiß geboren werden können. Sie wissen aber noch nicht genau, weshalb sich dieses Phänomen erhalten hat. Der Kermodismus wird durch eine rezessive Mutation auf dem Gen MC1R ausgelöst – bei Menschen wird dieses Gen mit rotem Haar und heller Haut in Verbindung gebracht. Um weiß geboren zu werden, muss ein Schwarzbär die Mutation von beiden Eltern erben. Diese müssen selber nicht weiß sein. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass weiße Bären schwarze Eltern haben. |

| |

| Wie Schwarz und Schwarz-Weiß zeugen können: zwei Bären mit schwarzem Fell können hellen Nachwuchs haben, wenn beide Merkmale für den Kermodismus tragen. Dann steht die Chance eins zu vier, dass sie einen Geisterbären zeugen. |

|

| Grafik © NGM Art |

| |

| Auf dem Festland kommt helles Fell nur bei einem von 40 bis 100 Schwarzbären vor. Auf Princess Royal Island ist einer von zehn Schwarzbären weiß, und auf Gribbell Island einer von dreien. Der Biologe Wayne McCrory von der Valhalla Wilderness Society nennt dieses Eiland «die Mutterinsel der weißen Bären». |

| Weshalb gibt es hier überhaupt weiße Schwarzbären? Einer Theorie zufolge ist der Kermodismus eine Anpassungsform aus der letzten großen Eiszeit, die hier vor rund 11.000 Jahren endete. Damals könnte das helle Fell eine gute Tarnung bedeutet haben. Aber warum glichen sich die Tiere nicht den neuen Bedingungen an, nachdem das Eis geschmolzen war? |

| Um mehr darüber herauszufinden, fahre ich mit Doug Neasloss zur Bärensuche auf Princess Royal Island. Nahe der Mündung eines kleinen Flusses springt der 28-Jährige aus unserem Boot. In einem Holster an seiner Hüfte steckt eine Dose Pfefferspray, stark genug, um Grizzlybären abzuwehren. Neasloss steigt über Steine voller Seepocken, dann schiebt er einige Äste beiseite und verschwindet wie durch einen Vorhang im Regenwald. Hier wirkt alles weich und gedämpft. Flechten hängen von den Zweigen der Hemlocktannen, Riesen-Lebensbäume und Pazifischen Eiben. Der weiche Boden ist so grün, als habe es Moos geregnet. |

| |

|

| Spirit-Bär und Schwarzbär streiten um eine gute Stelle zum Fischfang |

© Paul Nicklen |

| |

| Es gießt in Strömen. Neasloss zieht seine Kapuze zu. Kürzlich habe er hier einen weißen Bären gesehen, sagt er. Aber keine Garantie, dass er wieder auftauchen werde. Wir warten. Es ist schon mitten am Nachmittag, als mein Begleiter aufs andere Flussufer deutet. Endlich! Unbekümmert trottet dort ein weißer Bär entlang. Über den Fettrollen schlabbert sein Fell wie ein zu großer Anzug. Er hockt sich vor eine Vertiefung, dann macht er einen Satz nach vorn und taucht mit einem fetten Ketalachs wieder auf. |

| Thomas Reimchen und Dan Klinka von der Universität von Victoria haben kürzlich erkannt, dass das weiße Fell dem Geisterbären einen Jagdvorteil verschafft. In der Dunkelheit haben weiße und schwarze Bären eine ähnliche Erfolgsquote, doch tagsüber glückt bei weißen Bären jeder dritte, bei schwarzen Tieren nur jeder vierte Versuch. «Ich vermute, dass ein helles Objekt die Lachse weniger beunruhigt», sagt Reimchen. Für die Bären sind die Fische die Hauptquelle für Fett und Eiweiß. Ein erfolgreiches Weibchen kann mehr Fett für den Winter speichern und mehr Junge gebären. |

| Aus sicherer Entfernung beobachten wir den Geisterbären, wie er seine Beute verputzt. Hier wird so mancher seiner Art zum Gourmet. Der eine frisst nur Fischköpfe. Der andere beschränkt sich auf Fischeier. Weitere finden kein Ende. «Ich habe mal einen beobachtet, der nacheinander 80 Lachse fraß», erzählt Neasloss. |

| Unser Bär scheint uns bemerkt zu haben und fühlt sich offenbar gestört. Dreht sich mit dem Lachs zwischen den Zähnen um und läuft hügelauf zu einem unsichtbaren Versteck. 20 Minuten später kommt er zurück, schnappt sich einen weiteren Fisch und nimmt auch ihn mit in den Wald. So geht es stundenlang. Bis das Tageslicht schwindet. |

| |

|

| Schlafender Spirit-Bär |

© Paul Nicklen |

| |

zurück zurück |